Le paysage des écosystèmes tech en Afrique est en constante évolution. Le continent compte plus de 600 hubs technologiques, selon GSMA. Des villes comme Lagos, Nairobi et Kigali dominent par leur influence et leur dynamisme. Ces géants urbains incarnent des modèles distincts : Lagos mise sur la finance numérique, Nairobi sur l’agritech et la santé connectée, et Kigali sur l’e-gouvernance. Leur succès repose sur des écosystèmes tech africains hybrides, mêlant capital humain, régulations adaptées et infrastructures en progression. Immersion dans une success story africaine…

Facteurs clés de succès des Tech Hubs (infrastructures, réglementation, capital humain)

Les infrastructures numériques restent un privilège urbain : 80 % des zones rurales africaines n’ont pas accès à un internet haut débit, limitant l’impact réel des innovations. La réglementation, comme la loi nigériane sur les startups de 2023, encourage l’entrepreneuriat, mais son application est entravée par la bureaucratie et la corruption endémique. Le capital humain, bien que croissant avec des écoles comme AltSchool Africa (15 000 diplômés/an), peine à répondre à la demande, avec seulement 1 ingénieur logiciel pour 10 000 habitants en Afrique subsaharienne. Les hubs tech dépendent aussi largement des expatriés, creusant une fracture avec les talents locaux sous-formés. Enfin, les politiques publiques privilégient souvent les grands projets aux dépens des micro-entreprises, pourtant majoritaires.

Le rôle des partenariats public-privé et des villes intelligentes

Les partenariats public-privé, comme Smart Africa, impulsent des projets ambitieux, mais leur efficacité est limitée par des intérêts divergents. Par exemple, l’initiative de fibre optique à Lagos, soutenue par Google, a amélioré la connectivité, mais 40 % des raccordements restent inaccessibles aux PME locales en raison de coûts prohibitifs. Les initiatives de Smart City à Kigali, bien que saluées, se heurtent à un manque de maintenance des infrastructures high-tech, comme les capteurs de trafic souvent hors service. De plus, ces projets bénéficient surtout aux élites urbaines, excluant les populations périphériques. Enfin, l’opacité des contrats public-privé nourrit des soupçons de captation des ressources par des multinationales étrangères.

Lagos : le géant fintech et médias

La cité huppée nigériane de Lagos symbolise la modernité : une Afrique qui ose et qui avance dans les mêmes standards que les grandes villes du monde. Lagos n’est pas seulement célèbre pour les immeubles et les boites de nuit. La ville est également une plaque tournante africaine de la tech. Lagos abrite un nombre important de centres technologiques. Les sources indiquent qu’elle possède le plus grand groupe de Hub Tech en Afrique. La ville compte plus de 605 Fintechs et génère environ 1 milliards de dollars. Lagos incarne l’ambition tech africaine, mais son modèle repose sur une croissance déséquilibrée et vulnérable. Si la ville génère 40 % des investissements tech du continent, son écosystème souffre de surconcentration et de négligence des secteurs clés comme l’agritech.

Financements, incubateurs et licornes locales

Les agrégateurs fintech du Nigeria tels que Paystack dominent les levées de fonds, générant toutefois une bulle spéculative. En 2023, 70% des 500 millions investis à Lagos sont captés par 10 entreprises, étouffant les PME innovantes. Les incubateurs tels que CcHub forment des talents, mais leurs programmes privilégient les modèles « copiés-collés » de la Silicon Valley, peu adaptés aux réalités locales. D’autre part, les licornes nigérianes, bien que médiatisées, créent peu d’emplois directs : Flutterwave n’emploie que 500 personnes pour une valorisation de 3 milliards. En outre, la dépendance aux capitaux étrangers expose l’écosystème aux retraits soudains, comme lors de la crise des crypto-monnaies en 2022.

Défis : électricité, logistique et régulation

Les pannes d’électricité coûtent 29 milliards de dollars par an au Nigeria, selon la Banque mondiale, impactant principalement les startups tech. La logistique chaotique à Lagos allonge de 50% les délais de livraison, pénalisant les e-commerces tels que Jumia. La régulation, bien qu’en progression, demeure imprévisible : l’interdiction brutale des comptes crypto en 2021 a anéanti des startups comme BuyCoins. De plus, les récentes taxes numériques (5% sur les transactions en ligne) accroissent les coûts pour les PME. Enfin, l’absence de protection des données personnelles expose les utilisateurs à des violations massives, comme le piratage de 40 000 comptes Cowrywise en 2023.

Naissance et croissance de Yaba, le “Silicon Valley” nigérian

Yaba, épicentre du startup hub Lagos, a vu éclore des licornes comme Flutterwave, mais son expansion a accentué les inégalités socio-économiques. Les loyers ont augmenté de 300 % en cinq ans, forçant les petites startups à migrer vers des zones moins connectées. Malgré son dynamisme, le quartier reste paralysé par des pannes d’électricité quotidiennes, obligeant 80 % des entreprises à dépendre de générateurs diesel polluants. De plus, l’absence de transports efficaces isole Yaba des autres pôles économiques, limitant les synergies. Enfin, la survalorisation des licornes occulte les échecs massifs : 60 % des startups de Yaba ferment avant leur troisième année.

Nairobi : la “Silicon Savannah” en action

Nairobi, pionnière de l’innovation technologique en Afrique, est le berceau de M-Pesa. Cette métropole dynamique allie avec succès l’agritech et la santé digitale, devenant ainsi un pôle d’attraction majeur pour les investissements technologiques en Afrique de l’Est, captant jusqu’à 25% des déploiements financiers dans le secteur.

M-Pesa et l’essor du Mobile Money

Avec ses 51 millions d’utilisateurs, M-Pesa représente 20% du PIB kényan, devenant un pilier essentiel de l’économie du pays. Les startups telles que Tala (offrant des prêts via l’intelligence artificielle) et Twiga Foods (spécialisée dans la logistique agricole) dépendent étroitement de son infrastructure pour leurs activités.

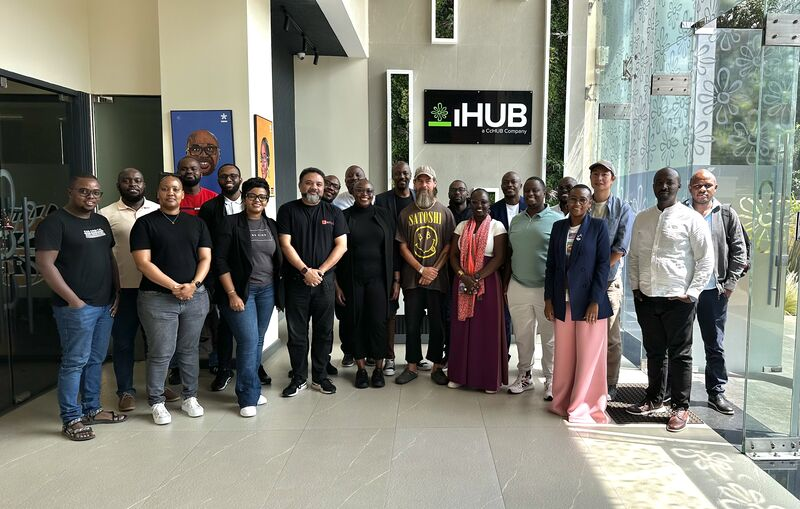

Impact des hubs comme iHub et Nairobi Garage

Fondé en 2010, iHub a incubé 500 startups, parmi lesquelles Ushahidi, reconnue pour sa cartographie de crise. De son côté, le Nairobi Garage fournit des espaces de coworking à plus de 1 000 entrepreneurs. Malheureusement, malgré ces efforts, 40% des startups échouent avant d’atteindre les 3 ans, soulignant le besoin de modèles durables.

Écosystème de la santé digitale et de l’agritech

L’écosystème de la santé digitale et de l’agritech en Afrique connaît une croissance remarquable, portée par des innovations locales. Ilara Health se distingue en équipant plus de 200 cliniques avec des outils de diagnostic abordables, améliorant ainsi l’accès aux soins dans les régions mal desservies. Parallèlement, Apollo Agriculture utilise l’intelligence artificielle pour fournir des conseils personnalisés à plus de 50 000 agriculteurs, optimisant ainsi leur productivité.

Cependant, des défis persistent, notamment en matière d’accessibilité. Seulement 30% des projets atteignent les zones rurales, pourtant les plus nécessiteuses. Les infrastructures limitées, le manque de connectivité et les difficultés logistiques freinent le déploiement à grande échelle. Pour maximiser leur impact, les acteurs du secteur doivent renforcer les partenariats publics-privés et adapter leurs solutions aux réalités locales.

Kigali : l’outsider à forte croissance

Kigali s’impose comme une ville africaine à la croissance fulgurante, avec un taux annuel de 8 %, et ambitionne de devenir un hub technologique d’ici 2035. Grâce à la Smart City Kigali Initiative, la capitale rwandaise mise sur l’innovation, les infrastructures intelligentes et l’e-gouvernance pour transformer son économie. Cette vision stratégique attire investisseurs et talents, positionnant Kigali comme un modèle de développement urbain durable en Afrique.

Stratégies gouvernementales pour la Smart City et l’e-gouvernance

Le gouvernement rwandais accélère la modernisation de Kigali à travers des projets structurants. Kigali Innovation City, un campus de 61 hectares, abrite notamment Carnegie Mellon University Africa, favorisant la formation d’une main-d’œuvre qualifiée. Par ailleurs, 90 % des services publics sont désormais digitalisés grâce à la plateforme e-Gov, ce qui a réduit la corruption de 25 %. Ces initiatives renforcent la transparence et l’efficacité administrative, tout en améliorant l’expérience citoyenne.

Comparaison et synergies entre hubs

Les principaux hubs technologiques africains se distinguent par leurs spécialisations sectorielles, mais développent également des complémentarités stratégiques. Lagos s’impose comme la capitale de la fintech, avec des acteurs majeurs comme Flutterwave et Paystack. Nairobi, quant à lui, se concentre sur l’agritech (30 %) et la santé digitale (25 %), porté par des entreprises telles qu’Apollo Agriculture et Ilara Health. Enfin, Kigali excelle dans la logistique et l’e-gouvernance (40 %) grâce à des innovations comme Zipline et sa plateforme e-Gov.

Spécialisation sectorielle vs complémentarité

Si chaque hub a développé une expertise distincte, des synergies transfrontalières commencent à émerger, renforçant l’écosystème tech continental. Par exemple, Flutterwave (Lagos) et M-Pesa (Nairobi) ont collaboré pour faciliter les transferts d’argent transfrontaliers, améliorant l’inclusion financière en Afrique. De même, les solutions d’e-gouvernance de Kigali pourraient inspirer d’autres villes, tandis que les innovations en agritech de Nairobi pourraient être déployées dans des régions similaires. Ces collaborations illustrent comment la complémentarité entre hubs peut accélérer la transformation numérique du continent.

Vers un écosystème panafricain unifié

Les hubs technologiques de Lagos, Nairobi et Kigali illustrent la dynamique contrastée mais complémentaire de l’innovation africaine. Lagos, leader incontesté de la fintech, bénéficie d’un marché dynamique mais reste vulnérable en raison de ses infrastructures parfois défaillantes. Nairobi, pôle d’innovation sociale, excelle dans l’agritech et la santé digitale, mais son écosystème gagnerait à se diversifier pour réduire sa dépendance à quelques secteurs clés. Enfin, Kigali se distingue par son modèle de gouvernance efficace et ses avancées en logistique, bien que son écosystème tech soit encore naissant comparé à ses voisins.